今回は移動平均線だけで勝てるテクニックについて解説します。

移動平均線はインジケータの中でもポピュラーなものですからトレードに使用している方も多いかと思われます。

移動平均線は一般的に、「短期と長期のクロスで買い」や、「移動平均線と価格がクロスしたら売り」のような、エントリーの具体的なサインとして使われることが多いですね。

他にも、移動平均線を使ってトレンド方向を読んだり、グランビルの法則のようにある程度傾きのあるMAは反発しやすいという性質もあります。

このような移動平均線の性質を総動員して、移動平均線から反発するポイントで仕掛ける手法を解説してきます!

移動平均線の動きで注目する2つのポイント

今回解説する手法で注目しておくべき移動平均線のポイントは2つです。

- 角度を持った移動平均線は逆方向に抜けにくい

- 一度反応した移動平均線は次回も反応しやすい

順に説明していきましょう。

①角度を持った移動平均線は逆方向に抜けにくい

相場が一方向に動き出すと、移動平均線も角度を付けて上や下に追従します。

トレンドに勢いがあればあるほど、移動平均線もその勢いについて行くために角度を増していきます。

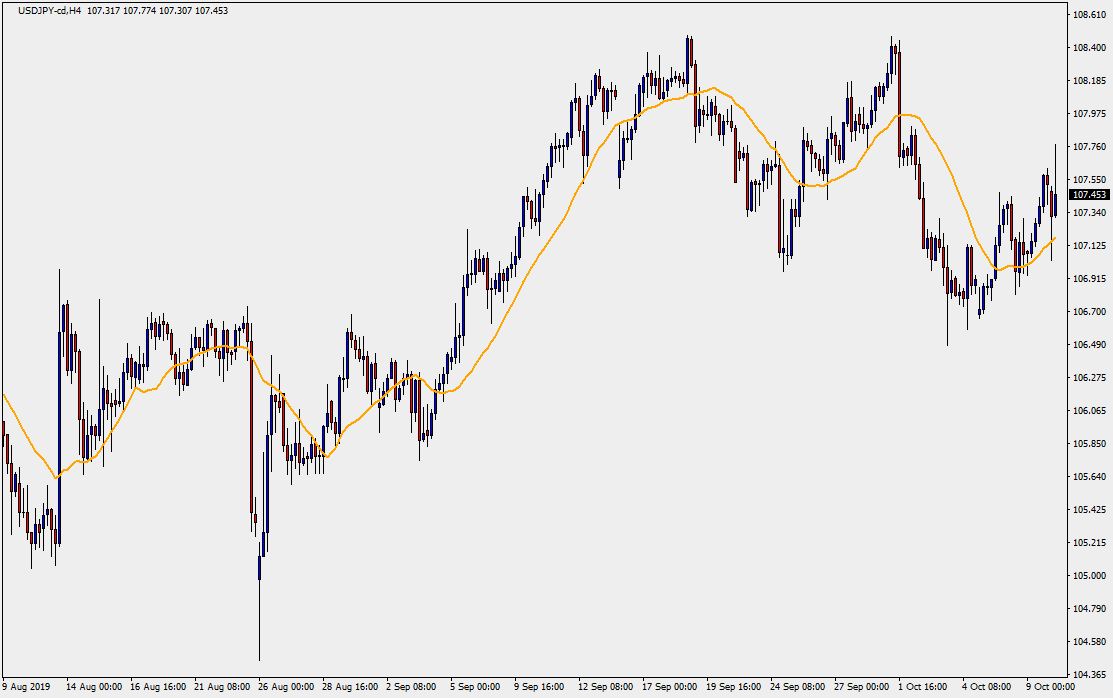

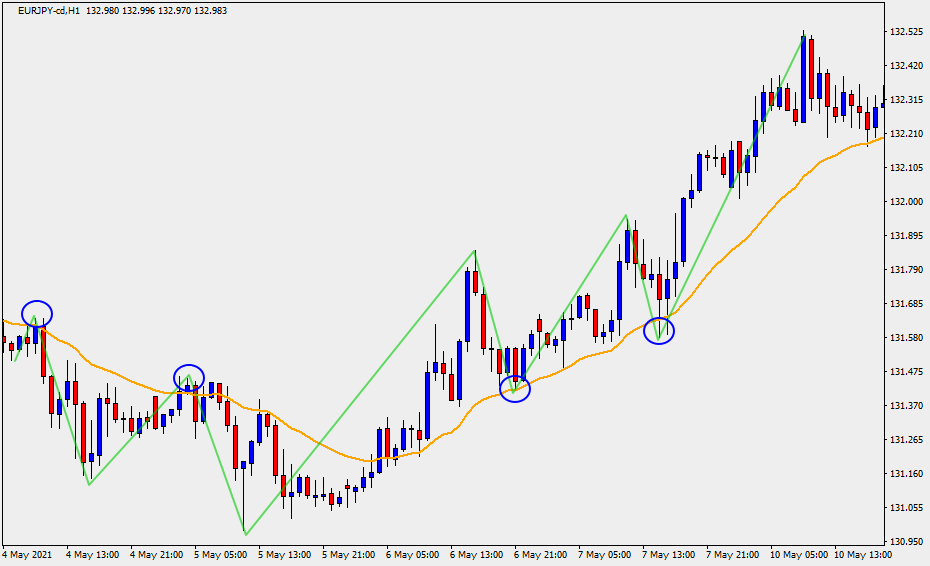

上のチャートに表示させている橙色のラインは20SMAです。

私が移動平均に関して最も良く観察している点は、「移動平均線が明確な傾き(角度)を持っているか否か」です。

- 明確な傾きを持った移動平均線は逆方向に抜けにくい

- 傾きがない(平行に近い)移動平均線は抜けやすい

というのが基本的な考えです。

つまり、移動平均線に傾きがあればサポレジとして機能し、横ばいであれば機能しないと考えます。

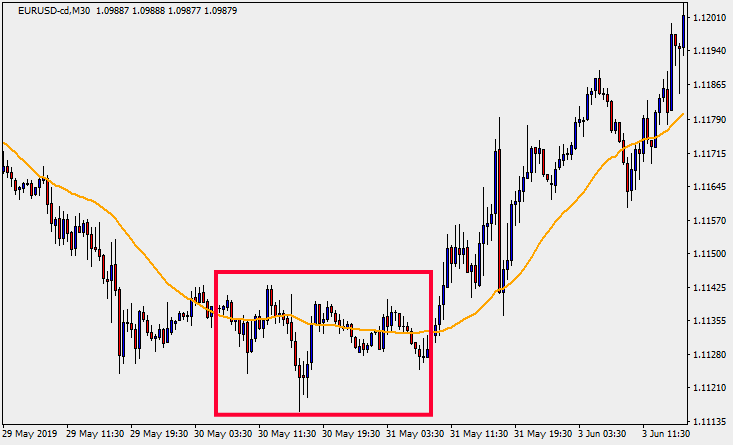

下のチャートをご覧ください。

このチャートの赤い四角で囲った箇所は、MAが横向きになっています。

逆にそれ以外の箇所は移動平均線が明確な傾きを持っています。

基本的には、移動平均線が明確に傾いている状態でローソク足が移動平均線に接近してきた場合、私は抜けないこと(サポレジとして機能すること)を前提にチャートを見ています。

一方で、移動平均線が平行に近い状態でレートがMAに接近してきた場合、私は抜けることを前提にチャートを見ています。

当然ながら、移動平均線が明確な傾きを持っていたとしても、トレンド終了もしくは転換の局面では逆方向に抜かれることも多々あります。

しかし、角度の付いた移動平均線に価格がタッチすると、とりあえず少しでも反発する可能性は非常に高いです。

②前回反応した移動平均線は次回も反応しやすい

移動平均線の特徴として「前回反応した移動平均線は次回も反応しやすい」というものがあります。

この特性は、主にトレンド相場において押し目買いをしていくときに有用な概念となります。

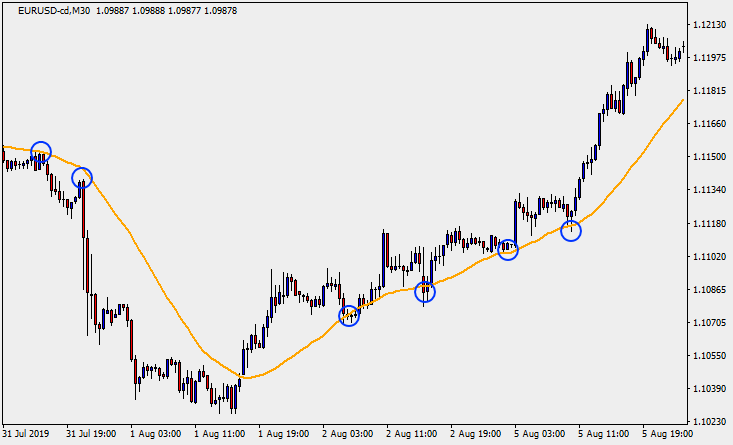

実際のチャートで見ていきましょう。

青い○を付けたポイントが移動平均線から反発している所です。

チャート左側は下落トレンド、右側は上昇トレンドですが、どちらにしても一本の移動平均線からの反発がこれでもか!というくらいに効いてますよね。

もう一例見てみましょう!

今度は下落トレンドのみですが、MAに当たっては下げ、当たっては下げ・・・という挙動を繰り返しています。

このように、1本の移動平均線を境に相場が上下する動きはよく見られます。

ただし、常にSMA20を境に上下すると決まっているわけではなく、その時の相場によって移動平均線のパラメーターは変わります。

反発しやすい移動平均線のポイント

移動平均線に当たって反発しやすいポイントについてまとめると以下のようになります。

- 高値安値を切り上げているトレンド相場

- トレンドを発生させた初動の波の起点にMAが存在する場合

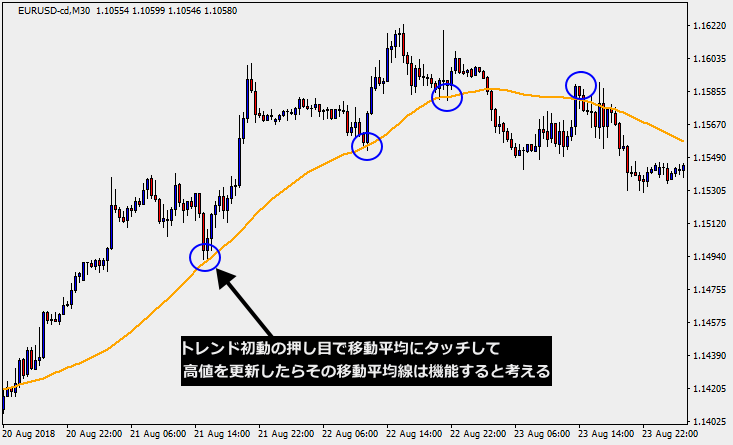

下のチャートをご覧ください。

矢印を引いた箇所が最初の押し目です。

この押し目を付けてから高値を更新して「上昇トレンド」ということが分かったら、押し目の安値のポイントにMAが当たるようにパラメーターを設定してやります。

するとどうでしょう、次回以降もレートがMAに当たったときに反発していることが分かります。

もう一例見ていきましょう。

チャートの一番左の〇のポイントで一度戻して下げているので、ここに移動平均線が来るようなパラメーターを見つけます。(このケースではEMA25でした)

移動平均線を表示させると、他のタッチしたポイントでも反発しています。

移動平均線をブレイクして上昇トレンドに切り替わった後も、角度が上向きになった移動平均線ではしっかりと反発しています。

その時の相場によってMAのパラメーターを変更するのはアリ?

このやり方は、相場に合わせて移動平均線のパラメーターを変更してやります。

それは邪道だよ!

といった聞こえてきそうですが、果たしてこれはダメな事なんでしょうか?

よくよく考えてみてください。

水平線やトレンドラインって、どちらもその時の相場に合わせてラインを引いていますよね?

それってその時の相場に合わせてパラメーターを調節しているのと同じ事じゃないんでしょうか?

ならば、その時の相場に合わせて一番優位性のあるパラメーターの移動平均線を利用するのは理にかなっているとも言えませんか?

移動平均線は押し目買いや戻り売りに使える

今回ご紹介した「相場に合わせて移動平均線のパラメーターを変更する」というやり方を使うと、次の押し目買いや戻り売りのポイントがより分かりやすく見えるようになります。

これはカーブフィッティングではありません。

あくまでも現状の相場に対応したやり方です。

相場の状況に応じてラインを引いたり、奈美恵を描いたりするのと同じことです。

現状の相場が、どんな期間のMAに反応しやすいのか?

これを求めて考えることで得られる優位性は必ずあります。

もちろん絶対に正しくなるわけではありませんが、相場の状況を知るヒントにもなるはずです。

ぜひお試しください。

相場の波に無理に移動平均線を当てると失敗することがあります。

あくまでも自然にピタリと合った時にその効果を発揮します。ご注意ください。